在台灣,永續教育不再只是課本上的名詞,而是逐漸融入日常生活的實踐。教育部近年推動「永續循環校園探索及示範計畫」與「大學社會責任(USR)實踐計畫」,希望將聯合國永續發展目標(SDGs)融入校園教育,讓學生成為兼具知識與行動力的永續公民。

校園行動:從「吃」開始的一場永續革命

許多學校正以創新的方式推動環境教育,從一餐開始改變世界。

像是響應「每週一日無肉日」,不僅培養學生的飲食多樣性,更實際為地球減壓。根據環保署資料,一人一餐蔬食可減少約780克二氧化碳排放,相當於少開車約4公里。

若全台一萬名學生共同響應,每週可減少約7.8公噸碳排,相當於種下超過650棵樹。這樣的日常小行動,正在讓永續成為生活的自然節奏。

大學實踐案例:讓知識成為地方永續的推手

臺灣大學|水源地守護與食農教育

推動雨水回收與校園有機農園計畫,讓學生從源頭理解水資源與糧食的循環關係,體驗永續生活的全貌。

高雄師範大學|友善食農與在地合作

與地方小農合作開設「食農永續工作坊」,推動零剩食與低碳飲食,讓學生在社區實踐中深化環境責任。

中興大學|循環校園示範基地

將修枝木料與廚餘再利用為堆肥與再生資源,打造全台首個開放參觀的「循環校園」,展現資源再生的具體行動。

成功大學|低碳與智慧綠能校園

推行校內燃油車輛汰換與電動化,設置多座綠能充電站,打造低碳交通環境。成立能源科技與策略研究中心,專注於固碳技術、再生能源與智慧電網開發,並透過永續工作坊培育綠能新世代。這些行動讓學校不只是學習場域,更成為推動地方永續轉型的重要節點。

青年&親子:讓永續成為生活的共同語言

在落實永續教育的過程中,慈濟基金會與多家企業、學校攜手合作,推廣高中生永續發展素養,帶領學生前往永續實踐場所-植境企業共善計畫。

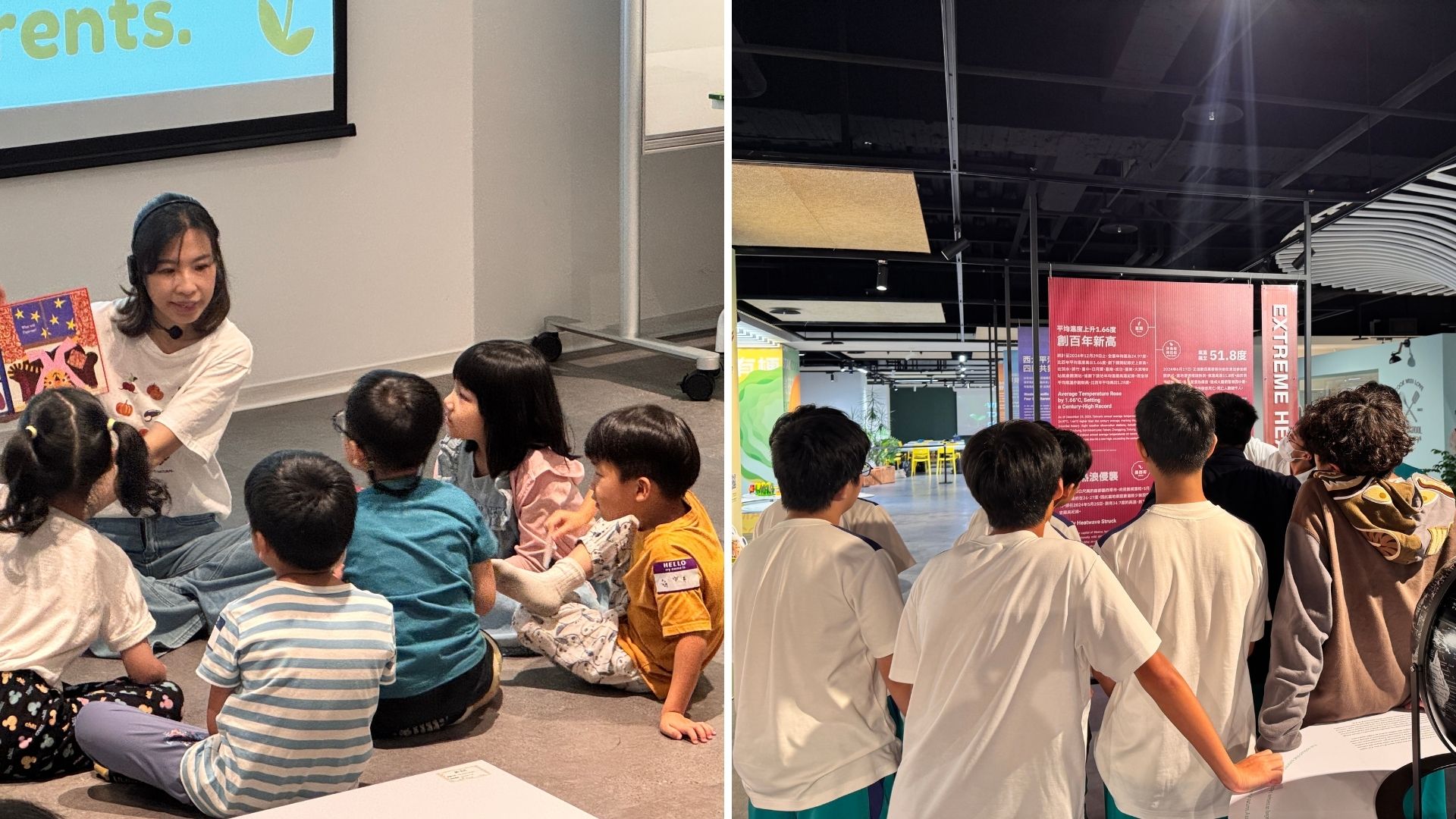

學生們在植境學習蔬食、環保包裝與低碳生活的概念,理解「吃進什麼、支持什麼」的生活哲學。同時,植境也規劃親子共學活動,讓家長與孩子透過故事聆聽、互動與手作,從日常經驗中學習永續的概念,建立對環境議題的基本理解與行動意識。

右圖:學生在展區中探索極端氣候議題,以行動深化學習。(圖片來源:植境)

從一堂課開始,改變整個未來

永續不只是理念,而是一種從教育萌芽的生活態度。當孩子在教室裡學會珍惜、在餐桌上選擇蔬食、在校園中實踐節能,他們不只是學生,是地球的行動者。植境相信,改變可以從一堂課、一頓餐、一個家庭開始。